Argentina. Furia en Cañuelas: incendian la casa de una pareja lesbiana

Argentina. Furia en Cañuelas: incendian la casa de una pareja lesbiana

23 de diciembre

Cambiar no es un asunto de lo que sabes, sino de lo que crees. La colonialidad del saber es consecuencia de una colonialidad anterior, que ha invadido la subjetividad de la gente y la ha formateado en determinada configuración. Esa es la razón por la que el maestro descolonial boliviano Rafael Bautista Segales exhorta a poner en suspenso todo lo que sabemos, ya que todo lo que sabemos se sostiene por todo lo que creemos. Nuestro horizonte de expectativas se desprende de nuestro sistema de creencias, esto es, ¡solo esperamos aquello que responde a lo que queremos! Descolonizarnos, entonces, ¿está difícil?

Asumir la crisis y la disputa civilizatorias es entender que nosotros también estamos en crisis; es decir: mucho de lo que nos constituye, de lo que creemos, de lo que aspiramos está en jaque. En efecto, la sociedad moderna está en crisis; pero este diagnóstico no basta para suscitar un cambio definitivo. Aquí, siguiendo a Rafael Bautista, vale la aseveración que hace el escritor Larken Rose, en su libro The most dangerous superstition (La superstición más peligrosa): «La mayoría de la gente preferiría morir que reconsiderar objetivamente el sistema de creencias en el cual crecieron (…); si les fuese sugerido que son sus propias creencias las que contribuyen a la miseria que tanto les conduele, ciertamente lo negarían, sin pensarlo dos veces». Por eso ―apunta Rafael Bautista―, el capitalismo, que crea crisis y vive de la crisis, no muere; porque el mundo es también un estado de conciencia. En otras palabras: si la conciencia social es equivalente al mundo objetivo, aun en su plena decadencia, el mundo sigue en pie. ¿Por qué? Porque aquella equivalencia es la creencia que se le brinda y necesita el mundo, como alimento energético, para su reposición.

Ese es el sistema de creencias moderno/colonial/capitalista, en el cual hemos crecido, como individuos egocéntricos, y que, hoy, empieza a desplomarse junto al mundo que, como objetividad, es el reflejo de una subjetividad social, moderna, capitalista. Ese sistema de creencias y sentimientos constituye nuestra subjetividad; por tanto, aunque veamos que el mundo moderno/capitalista se desmorona, seguimos creyendo en él.

La modernidad se ha encargado de naturalizar sus prejuicios, sus mitos y su horizonte ideológico en nuestras disposiciones, costumbres, expectativas, ilusiones. «Es en el sistema de creencias, de certezas y expectativas donde está arraigada esa segunda naturaleza, que produce el consumo en nosotros ―ahonda Rafael Bautista―: y lo que produce el consumo en nosotros es un tipo específico de subjetividad, que no es todavía el universo lógico racional, sino las creencias que constituyen un sistema de mundo». Este sistema de creencias, percepciones y sentimientos ha hecho que naturalicemos de tal forma la injusticia que no solo la soportamos, sino que hasta la deseamos. Hoy, la mayoría queremos «vivir bien» y demandamos niveles de materia y de energía que superan los límites de un planeta finito, desde la insatisfacción perpetua que provoca el capitalismo. Hoy, bajo la lógica capitalista, destruimos la Tierra; pero, para que no parezca destrucción, le ponemos el nombre de «consumo». ¡La racionalidad es la formalización de una cosmovisión!

La modernidad ha tenido la habilidad de hacer de la lógica de la realidad invertida (otros dirían: del mundo al revés) una metodología de aceptación. Tan fuerte es esta segunda naturaleza que, incluso, las potencias emergentes ―aunque se adhieren al mundo pluripolar― no saben pensar fuera de los márgenes del proyecto moderno/colonial. A pesar de que estas potencias reclaman un nuevo orden postoccidental, en la práctica siguen reproduciendo un proyecto único de vida: la «modernización», que tiene como horizonte y razón de existencia el «desarrollo» y el «progreso». Como explica Rafael Bautista, bajo la máscara «de un mundo alternativo y de una nueva humanidad» consagran el horizonte de creencias, prejuicios y valores del propio proyecto moderno/capitalista, como el único posible, a pesar de que este nos ha dominado por cinco siglos.

La modernidad/colonialidad es tan astuta que nos ha hecho creer (y nos hace creer) que la lucha antiimperialista es suficiente para construir un mundo otro. No damos el salto antisistémico, porque, lamentablemente, estamos colonizados, hasta los neurotransmisores, con esa segunda naturaleza que constituye y controla nuestra subjetividad. Reconocer esta verdad no es un acto para escarmentar culpables, sino para que ―insiste Rafael Bautista― tomemos conciencia de los límites históricos y teóricos de las perspectivas que ya han sido superadas por los hechos: «Tenemos que pensar todo de nuevo, porque la realidad ha cambiado y está cambiando. Los conceptos y las categorías que solemos usar para interpretar y transformar la realidad corresponden al mundo del siglo XX. Por eso, muchos intelectuales y políticos de las izquierdas, hoy, no saben qué hacer ni qué decir, ante la crisis global multiplicada que atraviesa este nuevo siglo».

Ver la decadencia de un sistema-mundo que empieza a mostrarnos sus límites no significa que todo aquello que ha hecho posible esa preeminencia imperial y la determinación geopolítica de la dominación moderna vayan a dar lugar a un orden transmoderno (como el que describe el maestro Enrique Dussel) que no tenga como referencia a la modernidad, sin las mediaciones históricas y las contradicciones de la propia condición humana, presentes en los procesos de edificación de alternativas.

El maestro Rafael Bautista Segales refiere el porqué hay que develar el núcleo medular de donde emerge el misterio de la dominación, si no queremos reponer siempre el capitalismo y el horizonte cultural que lo ha engendrado, la modernidad, con su religiosidad mundana. «Lo que la crisis civilizatoria nos está manifestando es que de lo que se trata, en realidad, es del enfrentamiento de meta-narrativas, es decir, de utopías; aunque el utopismo globalista neoliberal es, en los hechos, un utopismo anti-utópico, es decir, un aniquilamiento de todas las utopías. […] Cuando hablamos de narrativas, hablamos de grandes relatos ético-simbólicos, que no solo se conciben y se comprenden con categorías y conceptos teóricos, sino con teología y con mística».

Es fácil dudar de todo, en última instancia, lo escabroso es dudar de aquello en lo que uno cree ―reitera Rafael Bautista―. Dudar de lo que sentimos y hasta nuestras propias certezas duele, tal como lo expusimos en nuestro «Pensar a fondo», sobre los desafíos de la descolonización. Redefinir el pensar es fundamental para levantar un proyecto político que permita la reproducción de la vida toda (humana y no humana). ¡El sentir es el que nos hace pensar! Para Rafael Bautista, el pensar es una recepción que uno hace y que es capaz de administrarse según como eso se asimila en la corporalidad. En este punto, Rafael Bautista cita la teoría de su hermano Juan José: «Lo que consumimos determina cómo pensamos y lo que creemos». Consumimos no solo sensaciones, sino conceptos. Esa experiencia manda información a nuestro cerebro. En la medida en que ese tipo de consumo se reitera, contingentemente, con lo que vivimos, pasan a formar parte del habitus (esquemas que se sedimentan en estructuras y se instalan en nosotros, en formas de pensar, de sentir y de actuar). El habitus y la reproducción cultural nos hacen pensar en la necesidad de que la producción produzca más para satisfacer ese consumo que nuestro cuerpo reclama. Así nos constituye la lógica consumista. De hecho, puede que alguien que nos esté hablando lógicamente; mas, aunque tenga razón, no le creemos, porque nuestra subjetividad ya está constituida por esa segunda naturaleza, como colonialidad invasiva.

Lo que emerge como distinción civilizatoria no es persistir en el proyecto moderno-capitalista. Creer que la modernidad es diferente del capitalismo es ya, a estas alturas, una ingenuidad inexcusable ―señala Rafael Bautista―. Despojarnos de esa segunda naturaleza implica trascender el horizonte mítico de la modernidad y proponernos formas de existencia que supongan una resignificación de la vida, en cuanto a vivir bien en comunidad, como alternativa ante los retos a los cuales nos ha arrojado la crisis que ha provocado la propia modernidad. Pero, ¡ojo!, hay que estar alertas: la modernidad es capaz de subsumir todo pensamiento crítico y normalizarlo como oferta académica, canonizando en él todos los prejuicios teóricos del establishment intelectualoide. Rafael Bautista pone como ejemplo cómo el concepto de «vivir bien», en la actualidad, las Naciones Unidas lo desvirtúa y lo vincula con el reseteo de la transición energética; cómo el sistema usa la Pachamama y los derechos de la madre tierra para convencernos de que el contaminante es el petróleo (y que, por eso, debemos apostarle a las «energías limpias»), para encubrir que el problema es el consumo y la creencia de que la humanidad, en nombre del «desarrollo» y el «progreso», puede reventar a la Tierra.

El sistema hoy hace lo que, en general, hace el pensamiento moderno, de acuerdo con la denuncia de Juan José Bautista Segales: se apropia de las ideas y los pensamientos que lo cuestionan, luego los transforma, los resemantiza, les da el contenido que le conviene y los devuelve, pero invertidos, con otro tipo de fundamentación y sentido. De haber sido para la liberación, convierte dicha opción en su contrario: la dominación. Infortunadamente, la mayoría de las veces volvemos a remitirnos a los márgenes modernos o a seguirlos de cerca, y asumimos como naturales las interpretaciones impuestas, sin percatarnos de lo que mantiene el contenido. Como deploraría el maestro venezolano Simón Rodríguez, «por afición a ciertas palabras se repiten, sin discernimiento, hasta hacerse favoritas y se remudan indistintamente, creyendo que tanto vale una como otra». Olvidamos que, detrás de cada palabra, hay un horizonte de creencias y de sentidos.

La pregunta es: ¿qué nos salva de caer en tantas trampas? Lo primero: reconocer nuestra contradicción performativa. Lo segundo: crear condiciones y disposiciones para un pensamiento comprometido con la transformación de la realidad, que hurgue en la historia negada de los Sures globales y empiece a creer en lo que creen nuestros ancestros, de cara a comunalizar otros horizontes de sentido político-histórico… un pensamiento genuino, original; contrario al pensamiento aparente que hace un uso instrumental de este ejercicio para acumular prestigio, capital intelectual y generar circuitos de receptividad. Lo tercero, y no menos importante: asumir la crisis, esto es, entender que la crisis la tenemos enroscada sin más en el pescuezo; porque, mientras sigamos creyendo que la cosa no está tan mal, seguiremos cruzados de brazos.

Nos urge estar a la altura del desafío que nos plantean los retos que debemos enfrentar como humanidad, en este necesario tránsito civilizatorio. ¡No hay escapatoria para la conciencia comunitaria! Como nos recuerda Rafael Bautista, el carácter apocalíptico del tiempo que vivimos hoy ratifica que lo opuesto a la vida es la indiferencia.

Resumen Latinoamericano.

Argentina. Furia en Cañuelas: incendian la casa de una pareja lesbiana

Argentina. Furia en Cañuelas: incendian la casa de una pareja lesbiana

Argentina. El gobierno quitó subsidios de luz y gas a casi 10 millones de hogares

Argentina. El gobierno quitó subsidios de luz y gas a casi 10 millones de hogares

Ricardo Antunes: “La destrucción y agresividad del capitalismo crecen con las nuevas tecnologías”

Ricardo Antunes: “La destrucción y agresividad del capitalismo crecen con las nuevas tecnologías”

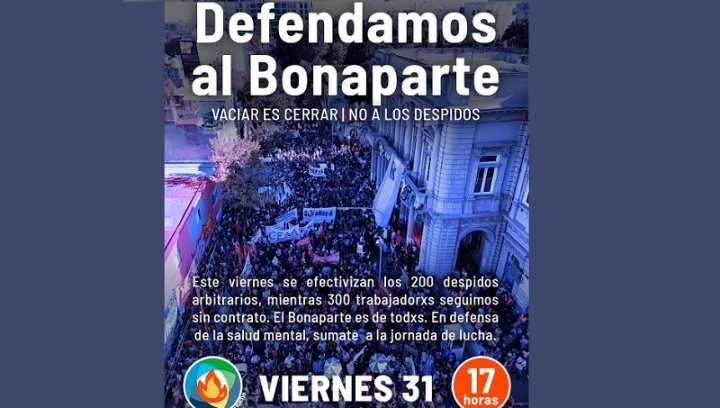

Argentina. Contra los despidos y el vaciamiento: todos y todas al Bonaparte: viernes 31/1, 17h

Argentina. Contra los despidos y el vaciamiento: todos y todas al Bonaparte: viernes 31/1, 17h